2018年12月12日

番組作りの姿勢に感動!

こんにちは。

テレビ局の方の番組作りの姿勢に感動している静岡の畳屋の姉さんです。

静岡朝日テレビの方から取材(?ロケ?)の打診の電話があったのは11/26(月)のことでした。ロケの日時は12/1午後、つまり、電話から5日後です。ちょっと急な話ですね。12/1は新海畳店は定休日だし、私はすでに予定があるし・・・。でも長男が

「こんなチャンス、めったにないじゃん!お受けしようよ。」

というので、

「じゃあお前が主体でやれ!」

ということで取材とロケをお受けすることになりました。番組名は「サタハピしずおか」です。

12/1の15時過ぎ、ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんとテレビ局の方数名が新海畳店にみえました。

この時私は不在でしたのでロケの様子は見ていませんが、亮さんが表替えについて質問しながら作業を体験したり、畳のショールームで様々な畳の踏み比べをしたり、表替えをした畳の納品作業を手伝ったりしたようです。

私が用事を済ませて新海畳店に戻った時にはロケはほとんど終わっていて、エンディングとして感想などを亮さんと社長と長男が話しているところでした。少しの時間でしたが生で亮さんにお会いできてよかったです。

12/7(金)午前中、テレビ局の方が、亮さんが登場しない場面の取材に再びみえました。

その時、ディレクターさんが、国産イ草の畳表について質問してきたり、それをアップで撮影するように指示したりと、かなり深い所まで取材されているなと感じました。

そのディレクターさんは、なんと長男と同い年!しかも小学生の頃ソフトボールをされていたそうです。長男もスポ少でソフトボールをしていたので、もしかしたらどこかの試合で対戦していたかもしれませんね。

12/11昼間、ディレクターさんから畳の縫い方についての質問がメールで届いていました。私がそのメールに気付いたのが夕方でした。番組の放送日は12/15朝9時半~です。きっと今、撮影してきたものを急ピッチで編集されている事でしょう。メールの返信が遅くなったことを詫びて長男の畳製作の教本があることを伝えると、ディレクターさんが

「その教本を撮影日までお借りできますか?今から取りに伺います。」

と、15分後に弊社にみえました。その後またテレビ局に戻ってお仕事をされるのでしょうか。

私はディレクターさんを見ていて、

「ロンブーの亮さんが新海畳店に来たよ~

12/15放送の『サタハピ』だよ

12/15放送の『サタハピ』だよ 観てね~。」

観てね~。」という軽いノリでは申し訳ないと思いました。本当にしっかりと畳のこと、畳店の事を取材されています。ありがたいことです。

どんな番組に仕上がっているのか、12/15の『サタハピ』が楽しみです。

2018年12月03日

番町学園祭の続き

こんにちは。

番町学園祭から一か月以上経ってしまったことに驚いている静岡の畳屋の姉さんです。

10/28、番町市民活動センターの体育館で10~11時に行われたリアルHUG(避難所運営ゲーム)には、田辺静岡市長さんがお忙しい中視察にみえました。市長さんは段ボールベッドに横たわってみたり、参加者とお話をしたり、畳コーナーにも足を運んでくださいました。

ステージでは防災のお話の腹話術劇や防災クイズ、音楽の演奏などが行われました。

畳コーナーでは、災害時にペットボトルと懐中電灯を活用した灯りの紹介や、防災カルタ、リアルHUGの反省会などが行われました。

私達「5日で5000枚の約束。」は、活動の様子を展示したり紙芝居を読んだり、コースター作りを行ったりしました。

すると、ある男性が私に近づいてきて

「よう!久しぶり

」

」なんて言うではありませんか。

なんと、高校生の時の同じ部活の同期生でした。彼は現在「ふくろう動物病院」の院長をしており、災害時のペットのケアに真剣に取り組んでいるようです。

なんと、高校生の時の同じ部活の同期生でした。彼は現在「ふくろう動物病院」の院長をしており、災害時のペットのケアに真剣に取り組んでいるようです。

この日はペットを連れて避難所に来た人に、ペットの居場所を作って対応する訓練をしていました。

来年も番町学園祭でリアルHUGをやってほしいと思いました。

2018年11月09日

由比街道まつり(2)

こんにちは。

畳を見つけるとつい近づいてしまう静岡の畳屋の姉さんです。

由比街道まつりでは、街道だけでなく港でもイベントが開催されているときいたので、出店が途絶えても港の方に向かって歩き続けました。

すると・・・

「民家カフェ」という看板と共に、縁無し畳が目に入りました。そして私は吸い寄せられるように畳の方へ!

琉球表の縁無し畳です。思わず撫でてしまいました。

昭和初期、庶民の家の畳はこのような縁無し畳が多かったです。私の実家もそうでした。今では琉球表が稀少になり、このような畳にはあまりお目にかかれません。まだ世の中に存在してはいるものの、とても高価なものになってしまっています。

エプロンと三角巾を付けた女子が

「いらっしゃいませ。」

と声をかけてくれました。私はコーヒーを注文し、靴を脱いで畳にあがっていただきました。

この日限定のカフェなのですね。しかももうお菓子のサービスは終わっているし。やはりイベントは午前中が勝負でしょうか。私は港に行くのをあきらめて、ここでゆっくりと過ごすことにしました。

コーヒーをいただいた後も、私は畳や建具をジロジロと見ていました。すると男性が出て来られて2階も案内してくださいました。

2階の和室は、畳の上の全面に絨毯が敷かれていました。ちょっと絨毯をめくって撮影させていただきました。

男性は、畳が傷んでいるのはわかっているし替えたいのだけれどNPO法人で管理していてあまり予算も無くて・・・とおっしゃっていました。できれば本物の琉球表で表替えをしたいですね。

間付きの和室なのに、左側は一般的な引き目の畳表、右側は琉球表の縁無し畳。↓

多分このガラスも稀少価値があるものではないでしょうか。↓

1階に戻ってきました。先ほどコーヒーをいただいたお部屋の隣(奥)のお部屋です。↓間にあるのは雪見障子?

障子が一段ずつ取り外しできるようになっており、気候に合わせて調整ができるようです。

そしてこの奥の土間にはかまどがありました。

このような造りの古民家は、行政が補助して保存してほしいです。そして、完全に無くならないうちに本物の琉球表で畳替えを!

畳を見つけるとつい近づいてしまう静岡の畳屋の姉さんです。

由比街道まつりでは、街道だけでなく港でもイベントが開催されているときいたので、出店が途絶えても港の方に向かって歩き続けました。

すると・・・

「民家カフェ」という看板と共に、縁無し畳が目に入りました。そして私は吸い寄せられるように畳の方へ!

琉球表の縁無し畳です。思わず撫でてしまいました。

昭和初期、庶民の家の畳はこのような縁無し畳が多かったです。私の実家もそうでした。今では琉球表が稀少になり、このような畳にはあまりお目にかかれません。まだ世の中に存在してはいるものの、とても高価なものになってしまっています。

エプロンと三角巾を付けた女子が

「いらっしゃいませ。」

と声をかけてくれました。私はコーヒーを注文し、靴を脱いで畳にあがっていただきました。

この日限定のカフェなのですね。しかももうお菓子のサービスは終わっているし。やはりイベントは午前中が勝負でしょうか。私は港に行くのをあきらめて、ここでゆっくりと過ごすことにしました。

コーヒーをいただいた後も、私は畳や建具をジロジロと見ていました。すると男性が出て来られて2階も案内してくださいました。

2階の和室は、畳の上の全面に絨毯が敷かれていました。ちょっと絨毯をめくって撮影させていただきました。

男性は、畳が傷んでいるのはわかっているし替えたいのだけれどNPO法人で管理していてあまり予算も無くて・・・とおっしゃっていました。できれば本物の琉球表で表替えをしたいですね。

間付きの和室なのに、左側は一般的な引き目の畳表、右側は琉球表の縁無し畳。↓

多分このガラスも稀少価値があるものではないでしょうか。↓

1階に戻ってきました。先ほどコーヒーをいただいたお部屋の隣(奥)のお部屋です。↓間にあるのは雪見障子?

障子が一段ずつ取り外しできるようになっており、気候に合わせて調整ができるようです。

そしてこの奥の土間にはかまどがありました。

このような造りの古民家は、行政が補助して保存してほしいです。そして、完全に無くならないうちに本物の琉球表で畳替えを!

2018年11月08日

由比街道まつり(1)

こんにちは。

勉強と「出会い」が面白くてしょうがない静岡の畳屋の姉さんです。

10/21(日)。この日はてんこ盛りな一日でした。

午前中、アースカレッジのスピンオフ講座に主人と共に参加しました。肥田先生がスペインの事を、事前学習と旅行で体験されたことを絡めて解説してくださる講座です。

スペインは私達が25年前に新婚旅行で訪れた国です。当時はスペイン語を少々勉強しただけで、スペインそのものの勉強は何もせずに行ってしまったので、思い出に浸りながら知識を深めたかったのです。

私が新婚旅行にスペインを選んだ理由は、スペインの芸術に触れたかったからですが、この講座でも芸術やその背景となった歴史のお話が沢山聴けて面白かったです。もっと聴きたいと思いました。

講座終了後、主人は駿府城公園へ。秀吉の何かが発掘されたたと大騒ぎになっていて、この日は解説付きで見学ができるということで出かけていきました。

私は一人バイクを飛ばして由比街道まつりへ。お目当てはSPAC俳優の奥野晃士氏による歴史演壇の動読です。

由比街道に到着し、何か軽食で美味しそうなものは無いかと屋台を物色していると・・・ありました!

(どれも揚げたてで美味しそう 迷うな~。味の好みとしては「しそチーズ」だけど、せっかくの由比だし・・・。)

迷うな~。味の好みとしては「しそチーズ」だけど、せっかくの由比だし・・・。)

欲張りなB型人間としては全種類制覇したいところですが、ここは思い切って(?)「桜えびお好み」にしました。外はパリッと、中はもっちりでペロリと食べてしまいました。

この時点で私のお腹は六分くらい。ちょっと甘い物が欲しいな、と物色していると・・・ありました!

手作りのジャムとフレンチトースト、フルーツ入りのお水。店主の大倉さんは電気屋さんで、家電製品を使ったお料理教室等も行っているそうです。道理で美味しいわけですね。早速fakebookでお友達になりました。

奥野さんの歴史演壇はとてもわかり易くて勉強になります。この日のお話は、江戸無血開城に繋がった駿府での西郷隆盛と山岡鉄舟との会見のこと、その山岡鉄舟が駿府に向かう途中、この由比で命を狙われた際にかくまってくれた人がいるということでした。もし由比で山岡鉄舟が暗殺されていたら、歴史は変わっていたでしょう。

オーボエ1本だけの伴奏が、更に奥野さんの語りを盛り上げていました。このステージは静岡市長も最前列でご覧になっていました。

お目当てのステージが終わり、再び街道へ。あてもなくお店を観ながら歩いていると、綺麗な衣装を着た女性に声をかけられました。次郎長道中保存会理事の池田さんでした。お友達のお茶屋さんとも仲良くなりました。

(続く)

勉強と「出会い」が面白くてしょうがない静岡の畳屋の姉さんです。

10/21(日)。この日はてんこ盛りな一日でした。

午前中、アースカレッジのスピンオフ講座に主人と共に参加しました。肥田先生がスペインの事を、事前学習と旅行で体験されたことを絡めて解説してくださる講座です。

スペインは私達が25年前に新婚旅行で訪れた国です。当時はスペイン語を少々勉強しただけで、スペインそのものの勉強は何もせずに行ってしまったので、思い出に浸りながら知識を深めたかったのです。

私が新婚旅行にスペインを選んだ理由は、スペインの芸術に触れたかったからですが、この講座でも芸術やその背景となった歴史のお話が沢山聴けて面白かったです。もっと聴きたいと思いました。

講座終了後、主人は駿府城公園へ。秀吉の何かが発掘されたたと大騒ぎになっていて、この日は解説付きで見学ができるということで出かけていきました。

私は一人バイクを飛ばして由比街道まつりへ。お目当てはSPAC俳優の奥野晃士氏による歴史演壇の動読です。

由比街道に到着し、何か軽食で美味しそうなものは無いかと屋台を物色していると・・・ありました!

(どれも揚げたてで美味しそう

迷うな~。味の好みとしては「しそチーズ」だけど、せっかくの由比だし・・・。)

迷うな~。味の好みとしては「しそチーズ」だけど、せっかくの由比だし・・・。)欲張りなB型人間としては全種類制覇したいところですが、ここは思い切って(?)「桜えびお好み」にしました。外はパリッと、中はもっちりでペロリと食べてしまいました。

この時点で私のお腹は六分くらい。ちょっと甘い物が欲しいな、と物色していると・・・ありました!

手作りのジャムとフレンチトースト、フルーツ入りのお水。店主の大倉さんは電気屋さんで、家電製品を使ったお料理教室等も行っているそうです。道理で美味しいわけですね。早速fakebookでお友達になりました。

奥野さんの歴史演壇はとてもわかり易くて勉強になります。この日のお話は、江戸無血開城に繋がった駿府での西郷隆盛と山岡鉄舟との会見のこと、その山岡鉄舟が駿府に向かう途中、この由比で命を狙われた際にかくまってくれた人がいるということでした。もし由比で山岡鉄舟が暗殺されていたら、歴史は変わっていたでしょう。

オーボエ1本だけの伴奏が、更に奥野さんの語りを盛り上げていました。このステージは静岡市長も最前列でご覧になっていました。

お目当てのステージが終わり、再び街道へ。あてもなくお店を観ながら歩いていると、綺麗な衣装を着た女性に声をかけられました。次郎長道中保存会理事の池田さんでした。お友達のお茶屋さんとも仲良くなりました。

(続く)

2018年10月17日

生涯学習交流館で雑学講座

こんにちは。

スマホが突然壊れてショックな静岡の畳屋の姉さんです。

思えば10/6.7.8の三連休、ちょっとスマホを酷使し過ぎたのかもしれません。10/6(土)は同窓会ゴルフコンペ、10/7(日)は日本橋で行われていたチームJ-cultureのイベントに出かけ、写真を撮りまくっていました。そもそももう2年以上使っていて、電池の減りが異様に早く、この二日間も出先でモバイルバッテリーで充電しながら使用していました。10/8は午前中にバックアップをとってから機種変に行く日と以前から決めていました。それなのに、朝起きたらもう・・・。

その後、ありとあらゆる手を尽くしましたが解決せず、とりあえず新しいスマホを買って生活していますが・・・。そのうちブログに書こうと思って撮りためておいた画像が幻に・・・。

それでもパソコンに保存しておいた画像や、友人からいただいた画像もあるので、その中からボチボチ書こうと思います。

それでもパソコンに保存しておいた画像や、友人からいただいた画像もあるので、その中からボチボチ書こうと思います。日付はかなりさかのぼりますが、9/8(土)、静岡市清水区の蒲原生涯学習交流館で行われた「土曜雑学講座」に講師として参加させていただきました。

与えられた時間は2時間です。前半は畳、特にイ草についての魅力をお話しし、後半はミニ畳とコースター作りをしようと考えていました。

ミニ畳やコースター作りは今までにもあちらこちらのイベントで経験があります。しかし今回懸念されたことは、講師が社長と私の二人に対して受講生が17人と大人数な点です。特にタッカーを使って作るミニ畳は、マンツーマンで指導するか、せいぜい2~3人同時進行くらいです。さて、どうやって進めましょう・・・?

とりあえず受講生3~4人で1テーブルを囲むように座っていただきました。

まず社長がイ草のお話を。

次に私が「裏返し」「表替え」と畳の構造、ミニ畳の作り方を。

皆さん、とても熱心に耳を傾けてくださいました。

職員の王川さんと。

講座の進め方等アドバイスを沢山いただきました。お世話になりました。

2018年09月21日

初体験!ふじのくに地球環境ミュージアム

こんばんは。

地元の博物館に感心した静岡の畳屋の姉さんです。

8月下旬の休日、社長と「ふじのくに地球環境ミュージアム」に行ってきました。

静岡市の皆さん、行ったことがありますか?その前に、この博物館がどこにあるかご存知ですか?

ここは元、静岡県立静岡南高等学校です。高台にある為、景色がとてもいいです。(景色の写真、撮り忘れました。

)

)元学校であることを活かし、教室の机や椅子を使って展示されている部屋もありました。

夏休み期間限定?展示品について解説してくれる小学生が何人かいました。解説が上手でした。

私たちは授業も受けました。

私はアケビの根っこで鍋敷きを作りました。(途中経過↓)

指導者は井川で食堂を営んでいる方です。綺麗に仕上げていただきました。

完成!早速我が家で使っています。

滞在時間2時間くらいでしたが、全然時間が足りないくらい内容が濃い博物館でした。今度はゆっくり時間を作って行きたいです。

2018年08月31日

常葉大学の新校舎へ

こんにちは。

新校舎を楽しみにしていた静岡の畳屋の姉さんです。

私は教員免許状更新講習を、5日間のうち2日間だけ常葉大学静岡草薙キャンパスで受講することになりました。今年4月にできたばかりの新校舎です。

建物内の階段横が吹き抜けになっている所は、清水桜が丘高校の新校舎と似ていると感じました。

常葉大学での一日目は、広い講義室で「教育の最新事情」という講義を受講しました。講義室の前面は意外にもホワイトボードではなく、上下二段がスライドして入れ替わる黒板でした。懐かしい黒板消しクリーナーも置いてありました。

それにしても新校舎は冷房が効き過ぎて寒くて寒くて・・・。長袖の上着を持っていたので腕は助かりましたが、顔が冷たくなってしまったので、昼ごはんに学食で温かいラーメンを注文しました。

それにしてもこの日の学食は激混みで、特にラーメンの注文窓口は長蛇の列でした。途中でもう時間が無いとカレーに変えてもらっている人が何人かいました。カレーや定食の方が早かったです。

常葉大学草薙キャンパスは、学食と図書室は普段から一般開放されているようです。参考までに。

常葉大学の二日目は、小中学校並みの大きさの美術室で「デッサンをする目、描くための目」という講義を受講しました。

ここのお部屋はホワイトボードでしたが、椅子が昔ながらの四角い木の椅子だったので、一日中この椅子に座っているのはさすがにお尻と腰が痛くなりました。

昼は前回の反省を活かし、早くできる唐揚げ定食を。

午後は何十年振りに鉛筆と練り消しを買い揃え、デッサン用に芯を長く出すようにナイフで削り、自画像を描きました。

始めに画面全体を木炭で黒くし、練り消しで明るいところを作っていくという描き方を教わりました。

また絵を描いてみたくなりました。

2018年07月19日

アースカレッジ(2)次郎長と着付け

こんにちは。

今なら浴衣を自力で着れそうな静岡の畳屋の姉さんです。

7/14(土)、アースカレッジで畳の授業を終えた私は、今度は生徒になって授業を受けようと思っていました。しかし、ラジオのインタビューを受けていたのですっかり出遅れてしまいました。そんな大遅刻の私を受け入れてくださった講座は「清水次郎長が明治時代に行った国際化についてと清水の地踊り」でした。

私がお部屋をのぞいた時は、前半の次郎長さんに関する講義は終わっていて、清水の地踊りの練習が始まるところでした。私はいきなり踊りの輪に入ることに!

盆踊りがほぼ未体験な私にとって、とても楽しい時間になりました。

そして講師の女性がウチの子供達と同じ高校出身で、しかも長男の友達の友達だとわかりました。

世の中狭いですね。

世の中狭いですね。3時間目は絶対この授業を受けたいと目をつけていたものに参加しました。講座名は「浴衣の着付けwith English~海外で日本文化を紹介しよう~」です。

浴衣と着物の違い、パーツの名前(日本語と英語)など、初めて聞くことばかりです。

そして肝心な浴衣の着付け。着物はちょっとハードルが高いですが浴衣くらいは自分で着れるようになりたいと思っていました。やはり帯が肝ですね。自分の前で結んでクルッと後ろに回します。

なんとか着れました

受講後、講師と、着物離れ、畳離れを食い止めたいですね、とお話しました。

4時間目は静岡県出身のヴァイオリニスト日比恵三さんと、ピアニストの平井陽子さんによるコンサートです。

ウィーンにいらっしゃることが多い日比さんは、なんとウチの子供達と同じ小中学校出身でした!記念写真に快く応じてくださいました。

ご縁を感じながら教養も深められた一日でした。

2018年06月05日

坐禅体験(その3)普段は非公開の臨済寺

こんにちは。

今度は昼間に来たいと思った静岡の畳屋の姉さんです。

坐禅体験が終わると、お坊さんがお寺の中を案内してくださいました。臨済寺は修行僧の専門道場の為、通常は拝観ができません。それだけにこのような機会は貴重と言えます。

始めにお茶会をした大方丈に行きました。

さて、下の書は何と書いてあるかわかりますか?

これは向かって右から「大龍山」と読みます。臨済寺の山号ですね。徳川慶喜さんが書いたそうです。達筆ですね。

上の写真の右奥にチラリと見えていたのはこちら↓

向かって右から今川氏輝、今川義元、一番左は摩利支天です。摩利支天は猪突猛進な猪に乗っています。座禅堂の入口の摩利支天よりも優しい顔つきだと思いました。

摩利支天は陽炎を神格化した守護神です。陽炎は実態がないので捉えられず、焼けず、濡らせず、傷つかない・・・これらの特性から、武士の間に摩利支天信仰があったそうです。

階段を上がると大広間がありました。さて、一番手前に写っている書は何と書いてあるでしょう?

これは右から「知足常楽(ちそくじょうらく)」と書かれています。「足るを知れば常に楽になる」というような意味ですね。

実はこの一番手前のお庭に近いお部屋が一番身分の高い方用のお部屋だそうです。身分の高い人に向かってこのような書を掲げるのは皮肉か戒めですね。

そしてこの広間の一番奥の右側に、徳川家康が子供の頃’(竹千代と呼ばれていた頃)、今川の人質として過ごしたお部屋がありました。

竹千代の間の近くの襖絵↓

最後にまた大方丈に戻ってきました。

お坊さんの普段の生活、就寝時間と起床時間、食べ物、畳一畳分に寝て、半畳分で座禅をすることなどのお話を伺いました。

新米のお坊さんはこんなに大きな道具で↓超高速で木魚を叩きながらお経を読むそうです。

見学者一人一人がこの巨大なバチ?を持たせていただきました。両手で持っても重かったです。そこで

「これを片手で持って木魚を叩くのですか?」

と質問すると、バチの端を袈裟?のお腹の辺りにひっかけて、先端の丸い部分の近くを持ってこのように叩くと実演してくださいました。我ながら、いい質問をしたと思いました。

この座禅体験は昼の部と夜の部がありました。昼の部に参加した後輩は山の上の茶室も見学できたようですが、私が参加した夜の部は、暗くて危ないということで見学できませんでした。またこのような機会があれば、今度は昼の部に参加したいと思いました。

畳を通してお客様に感動とやすらぎをお届けします。

株式会社 新海畳店

〒422-8033

静岡市駿河区登呂一丁目17-2

TEL 054-285-3509

FAX 054-283-2047

2018年06月04日

座禅体験その2(坐禅)

こんにちは。

ビシっと叩かれたかった静岡の畳屋の姉さんです。

5/29の座禅体験の続きです。

臨済寺の本堂でお茶をいただいた後、いよいよ座禅体験の為、座禅堂に移動しました。

まずお坊さんが座り方、叩かれ方、姿勢、呼吸法等を教えてくださいました。

私は月に2回ヨガを教わっているのですが、ヨガと共通点が沢山あると思いました。

それにしてもお手本でお坊さんが叩かれた時には凄い音がしましたよ。

参加者の間にどよめきが起こりました。

参加者の間にどよめきが起こりました。体験で座る場所は自由ですが、前後2列になっていて、前列に座った人のみ叩いてくださるとのことでした。私は絶対に前列に座ってビシッと叩かれたいと思いました。そうしたら自分の中にある悪い物、邪念、欲などが出ていくのではないかと思って・・・。

すると、体験に来た方が「我先に!」と前列に座り始めました。私もここは「前列に座りたい!」という欲を前面に出し、なんとか前列に座ることができました。

座禅が始まりました。暫くの静寂の後にお坊さんが二人、棒(警策・きょうさく)を持って歩き始めました。叩かれたい人はお坊さんが自分の前に来たら合掌をし、前かがみになって叩かれる準備をします。お坊さんも合掌をし、叩く所を警策で軽く触れた後にビシッと叩きます。

いよいよ私の順番が来ました。初めての体験でちょっと緊張しました。しかし、全然痛くなかったです。お坊さんは随分手加減してくださったようです。初めにお手本でお坊さんが叩かれた時と音が全然違いますもの。

座禅が終わった後は、お坊さんがお寺の中を解説付きで案内してくださいました。

座禅堂入口の「摩利支天」↓

「摩利支天」の左右に並ぶ十二神将↓

(続く)

2018年05月31日

座禅体験会その1(お茶会)

こんにちは。

臨済寺で貴重な体験をした静岡の畳屋の姉さんです。

5/29夜、臨済寺の座禅体験に参加しました。

この体験会のことは以前から薄々知っていたのですが、時間的に参加が難しいので諦めていました。しかし、後輩のSNSの投稿を読んでどうしても行きたくなり、急遽申し込み、会社を早退して参加しました。私、「これがやりたい!」というスイッチが入ると、勝手に体が動いてしまうんです。

感想を一言で言うと、無理してでも参加して本当によかったです

始めに茶会の為に本堂(大方丈)に入りました。

あれ?以前こちらに伺った時には全面に畳が敷いてあったのですが、この日は中央部分が板の間になっていました。まあ、そんなことを考えながら畳を見ているお客さんは多分私だけですね。

そのうち何やらセレモニーのようなことが始まりました。一人のお坊さんが中央に置いてあったものの所で何かをして、ご本尊様に向かって進んで何かして・・・初めて見る光景です。

この後、黒い器に入ったお饅頭がお客様に配られました。

次にお客様の中で一番中央寄りに座っている4人にお茶が運ばれました。お坊さんはこの4人のお客様のことを「〇〇」と表現していましたが、何とおっしゃっていたのか忘れてしまいました。多分茶道でいう「正客」にあたると思います。

この4人のお客様が器を持ち、そこでお坊さんが茶せんで抹茶をシャカシャカ始めました。

よく見ると、手前のお客様は器だけを、向こうのお客様は小さなお盆ごと器を持ち上げています。どちらが正しいのかはよくわかりません。何しろ初めて見るセレモニーなので。

その後、4人のお客様以外のお客様全員に、すでにたててあるお茶が運ばれました。

このような状況でもつい紋縁に目が行ってしまう私・・・。職業病です。

お坊さんが

「先ずお饅頭を2つに割ってお召し上がりください。お茶はお盆ごと持ち上げ、器を支え、お盆ごと傾けてお飲みください。」

と丁寧に教えてくださいました。

日本人の私でも

「アメージング!」

「インタレスティング!」

と言いたくなるようなお茶会でした。

(続く)

2018年05月25日

次郎長生家、国登録有形文化財に!

こんにちは。

「登録有形文化財」について調べた静岡の畳屋の姉さんです。

「〇〇文化財」という言葉、よく耳にしますよね。「重要文化財」「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」・・・そして「登録有形文化財」。今からこの中の「重要文化財」と「登録有形文化財」について説明します。

【重要文化財】

建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等、形があるものを「有形文化財」といいます。その中で、文化財保護法に基づき国が指定した文化財を「重要文化財」といいます。

「重要文化財」に指定されると、昔の姿のまま保存することが重要視されるので、たとえ所有者でも釘1本も自由に打てない等、様々な制限があります。

【登録有形文化財】

1996年、文化財保護法の改正により制度化されたもので、所有者が自ら申請することで登録される有形の文化財です。中でも建造物に関しては、築後50年以上経ち、歴史的景観や造形に優れ、再現が容易ではないのが選考基準になっています。

「登録有形文化財」は、保護だけでなくある程度所有者が自由に改変し、活用することができます。

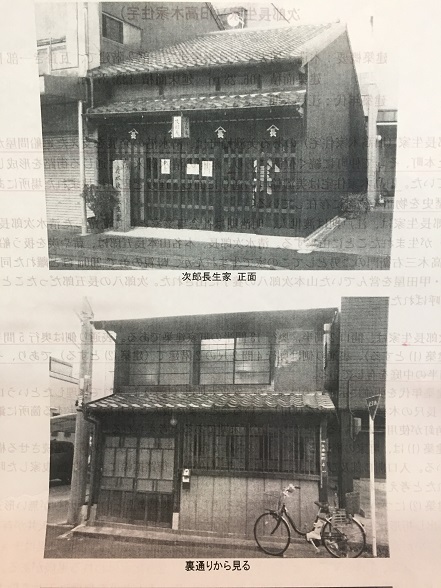

この度「次郎長生家は、後者の「登録有形文化財」に登録されました。

「次郎長生家」には次のような特徴があります。

・建築されたのは江戸末期。

・間口2間半、奥行き13間半の町家建築。

・表通り側は奥行き5間半の平屋、裏通り側は奥行き4間2尺の二階建てで、その間に3間半の中庭がある。

・表と裏をつなぐ「通り土間」がある。

・清水瓦が使用されている。

これらの特徴はそのままに、建物の価値が損なわれないように使える部品や素材はできるかぎり使用し、平成29年に改修工事が行われました。専門家と協議をしながら改修工事を進めたのは「NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会」です。傷んだ次郎長生家を修復し、港と次郎長関連施設をつなげて清水が活性化することを目的に設立された組織です。

5/20に行われた「国登録有形文化財の登録祝賀会」では、次郎長太鼓の皆さんがカッコいいパフォーマンス付きの和太鼓の演奏をしました。

「NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会」理事長 牧田充哉氏と、副理事 高木敦子氏と。↓

今後、次郎長生家の「国登録有形文化財」の登録を足掛かりに、清水の街が活性化することを願います。

2018年05月22日

次郎長生家贈呈式

こんにちは。

次郎長愛がじわじわ来ている静岡の畳屋の姉さんです。

5/20、次郎長生家贈呈式と国登録有形文化財の登録祝賀会が行われました。今日は前半の贈呈式について書きます。

1820(文政3)年に「海道一の大親分」山本丁五郎こと清水の次郎長がここで生まれました。この建物は、清水湊で廻船業を営んでいた庶民が暮らした、清水にとっては貴重な歴史資産です。

(NPO法人地域づくりサポートネット発行「清水湊 次郎長生家」パンフレットより抜粋。)

この次郎長生家の傷みが激しかったことから、「NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会」が中心となり、家屋を残すことを基本に慎重に調査をしながら耐震改修工事をし、昨年7月に完成しました。完成間近に新海畳店が畳を収めました。

次郎長生家は今年3月、国の登録有形文化財に登録されました。

この度、所有者である服部千恵子氏が、生家の将来における存続等を考慮し、静岡市に贈呈することになりました。

(服部氏と田辺市長と、巨大な鍵を受け取った次郎長風の出で立ちの清水区のゆるキャラ「シズラ」。↓)

清水港に豪華客船が寄港する回数が増えています。客船を見に来た方、又は客船に乗って来られた方、是非次郎長生家まで足を延ばしてください!清水港から徒歩約5分、巴川を渡ってすぐの所に生家がありますので。

2018年05月01日

熊野(ゆや)の長藤まつり

こんにちは。

温泉と畳の広間で元気になった静岡の畳屋の姉さんです。

3月の後半、マラソン大会の練習を始めた頃からずっと膝と腰が痛い私。

昨日は腰の痛みが背中→肩→首→頭の痛みに発展し、ついには胃がムカムカするまでになってしまいました。でもせっかくの休日でお天気もいいのに家で寝込んでしまうのはもったいない!そこで、こんな状態でも行ける所は?と考えて、まず「さがら子生まれ温泉会館」に出かけました。

昨日は腰の痛みが背中→肩→首→頭の痛みに発展し、ついには胃がムカムカするまでになってしまいました。でもせっかくの休日でお天気もいいのに家で寝込んでしまうのはもったいない!そこで、こんな状態でも行ける所は?と考えて、まず「さがら子生まれ温泉会館」に出かけました。ここは源泉かけながしの温泉で、加水していません。鉄分が多く、少しヌルヌルするお湯です。熱めのお風呂とぬるめのお風呂、露天風呂とサウナと変わり風呂(昨日はよもぎ湯でした。)があります。

私はそれらのお風呂を一通り回り、腰や肩をほぐしていきました。温泉を出る頃には食欲も出てきたので、茶うどんと天ぷらのセットと「ねばねばサラダ」をいただきました。

そして畳の広間でちょっとゴロゴロと。は~!畳、最高

これでかなり回復できました。

これでかなり回復できました。そこでもう少し足を延ばして「熊野(ゆや)の長藤まつり」へ。河川敷の特設駐車場に車を置いて行興寺まで歩きました。途中、土手にこのような解説がありました。↓

行興寺に着くと・・・あれ?まだ藤の花が咲いていない?

と思ったら、すでにほとんどお花が咲き終わって小さなお豆になっていました。

今年は暖かくて花が早く咲いてしまったようです。それでも遅めに開花した房も少しあったので、咲いている花をみつけて写真を撮りました。

今年は暖かくて花が早く咲いてしまったようです。それでも遅めに開花した房も少しあったので、咲いている花をみつけて写真を撮りました。藤の木は何本かあり、「国の天然記念物」と書いてあるものと「県の天然記念物」と書いてあるものがありました。どの木も根元が太く、樹齢800年のものもありました。

ところで「熊野(ゆや)の長藤」の由来となった「熊野御前」って誰でしょう?

教養豊かで美しく親孝行だった熊野御前。私もそうありたいです。

2018年04月06日

お花見その1(蓮華寺池公園)

こんにちは。

パソコンと格闘していた静岡の畳屋の姉さんです。

先週から今週にかけて、あちらこちらの桜を鑑賞しました。ついスマホで写真を沢山撮っていたら、スマホの動きが怪しくなってきました。

これはスマホが壊れる前にパソコンでバックアップをとらなければと作業を進めると、パソコンの空き容量が少なすぎてバックアップできないというメッセージが!そこでパソコンの空き容量を増やす為に格闘し始めたのですが、どうやら移動してはいけないファイルか、消してはいけないファイルをいじってしまったらしいのです。パソコンが瀕死の重症になってしまいました。

一昨日、昨日とホームページの制作をお願いした会社に助けを求め、ようやくパソコンが復旧しました

(多分・・・。)

(多分・・・。)そんなわけで書きたいことが溜まってしまいましたが、順番に消化していこうと思います。

3/27、藤枝市に仕事に行った帰りに蓮華寺池公園に立ち寄りました。丁度見ごろという感じした。

懐かしいな~、この長い滑り台。子供達が小さい頃、一緒に滑ったな~。↓

蓮華寺池公園は花壇も手入れが行き届いていて綺麗です。

これは雪柳ですね。

下の写真のお花の名前をご存知の方、教えてください!

蓮華寺池公園は、ソメイヨシノが終わると八重桜、つつじやさつき、藤と、次々とお花が咲くので、今後もしばらく楽しめそうです。

2018年03月28日

可睡斎の仏像達

こんにちは。

芸術的彫刻として仏像に惹かれる静岡の畳屋の姉さんです。

今回可睡斎にはお雛様を観に行ったのですが、普段拝見することができる仏像もかなり見ごたえがあります。中でも有名な仏像はこの東司(トイレ)にいらっしゃいます。踏まれているのは、邪鬼ではなくて象の顔をした人達でした。

着物や表情の表現が凄いと思います。

トイレはこのようになっています。↓ちゃんと使用できます。

これは毘沙門天です。↓やはり奇妙な生き物を踏んづけています。

以前ブログに「四天付き拝敷」と四天王のことを書きましたが、「毘沙門天」は四天王の「多聞天」と同じです。しかし、「毘沙門天」として単独で居る時の方が、鬼のような激しい形相で表されるようですね。

拝観を終えて門の外に出てお土産屋さんの方に進むと、このような建物と仏像がありました。

この仏像の名前が書いてある看板の写真に撮り忘れてしまったのですが、名前の所に「一番」と書いてありました。トイレの仏像は「十八番」と書いてありますね。そういえば建物内に時々「〇〇番」と書かれた仏像か何かがあったような・・・。

2018年03月26日

圧巻!可睡斎のひな祭り(2)

こんにちは。

お雛様たちに圧倒された静岡の畳屋の姉さんです。

可睡斎の廊下と幾つかのお部屋に展示されたお雛様たちを見ながら進んで行って、ついにメイン会場に着きました。

なんとか迫力のある写真を撮ろうとする社長↓

ボランティアのガイドさんが、天井も写るように撮るといいよと教えてくれました。

他にもまだまだお雛様がありました。

豪華な家付きお雛様↓

近づいてみると、お雛様の台に「龍髯表」という、主に床の間に使用される貴重な畳表が使われていました。

家にも趣のあるお雛様↓

まるでかぐや姫のように竹に入っているお雛様↓

吊るし雛ばかり展示してあるお部屋もありました。

これは「傘福」という、宝づくしのものです。↓幸せをもたらすと言われています。

亀、軍配、巻物、打出の小づち・・・。現代人が「宝物」と聞いて想像するものとは違いますね。でも使われている金襴の布地からしてとても美しく、これを見ると「宝物」というのも頷けます。これは12人の「傘福くらぶ」の方が半年がかりで作って奉納したもので、高さ3.5m、重さ50kg、999個の飾りが付いているそうです。

このお雛様はちょっと・・・↓

ひな祭り開催中の期間限定の御朱印をいただきました。↓

(続く)

2018年03月24日

圧巻!可睡斎ひな祭り(1)

こんにちは。

つい畳と弓矢を見てしまう静岡の畳屋の姉さんです。

3/21、静岡県袋井市にある可睡斎に主人とお雛様を観に行ってきました。

「可睡斎ひな祭り」が4/3までだと知り、逆算して考えると21日の午前中しか行ける日が無かったのです。

下の写真は玄関に置かれたお雛様と畳ベンチです。

これだけでも立派なものですよ。しかし、これがほんのご挨拶程度のものだったとこの後すぐに思い知らされるのです。

廊下に置かれたお雛様↓

このお部屋では1枚の紙で作られた折り鶴が展示されていましたが・・・

なんと、そこの鴨居にも大勢のお雛様が!

そして、つい出てしまう畳屋の職業病。お雛様が座っている繧繝縁(うんげんべり)の台座に目が行ってしまいます。

お内裏様が座っている方は上の面と手前の面で縁の模様が合っていますが、向かって右側のお雛様の方は縁の柄がずれてしまっています。残念・・・。

このお雛様の着物は凄いですね。十二単(じゅうにひとえ)と言いますが、本当に12枚着ているのでしょうか?数えてみたら15枚くらい着ていらっしゃいました。こちらの台座は柄合わせもバッチリです。

こちらのお雛様は冠が豪華です。↓私の実家に眠っているお雛様も確かこのような豪華な冠だったような・・・。

こんなに丸っこいお雛様も!↓

こちらのお雛様はお花見をしているようですよ。↓なんだか風情があって楽しそうですね。

そして私達元弓道部夫婦、お雛様の弓矢の持ち方や矢の本数に目が行ってしまいます。

上の写真のお雛様の矢の持ち方は、まあいい方です。本当はもう少し矢じりの近くを持ってほしいですね。でも中には羽を持っていたり、上下逆に持っているお雛様もいて、つい直してあげたくなってしまいます。

背中に背負っている矢の本数は4~7本と様々でした。弓道では2本か4本で勝負することが多いので、5本や7本というのはどうなんだろう、予備なのかな、などとくだらない話をして・・・。なかなかメインのお部屋に辿り着きませんでした。

(続く)

2018年03月20日

「防災フェスタinしみず」に参加!

こんにちは。

「防災フェスタinしみず2018」に参加した静岡の畳屋の姉さんです。

「3.11」は日本人にとって忘れられない日ですね。その3.11に行われた「防災フェスタinしみず2018」に、「5日で5000枚の約束。」(災害時に無償で新畳を避難所にお届けするグループ)の静岡県チームとして参加しました。

このイベントに参加するのは昨年に引き続き2回目になります。

昨年はパネルの展示と紙芝居の上演のみでしたが、今年は畳表のコースター作りも行いました。おかげさまで親子連れの方が何人か足を運んでくださいました。

ステージでは「駿府レンジャー」がアニソンなどを歌って踊って大盛り上がり

駿府レンジャーが終わったところで「しかくくなっちゃった」という紙芝居を上演しました。(なぜ「畳になっちゃった」という題ではないのかな?)

空いている時間に起震車で震度7を体験。↓もうすぐ揺れるとわかっていてもびっくりして何もできませんでした。

お利口な災害救助犬。↓この黒いワンちゃんは捨て犬だったそうです。実際に熊本で活躍したということでした。

照明車とはしご車↓

災害時に畳屋としてできることは・・・?日頃からこのような場に参加し、地域と繋がり、仕組みを確認することが大事ですね

2018年02月19日

応援の方が大変!?浜松シティマラソン

こんにちは。

やはりランナーよりも疲れてしまった静岡の畳屋の姉さんです。

2/18、主人が「浜松シティマラソン」のハーフの部に出場しました。

昨年も応援に行ったのですが、凄く寒くて手袋をしていかなかったことを後悔したので、今年はちゃんと手袋を用意しましたよ。ところが浜松で車を降りたとたんに想像を絶する寒さと浜風!

同じ静岡県なのに、静岡市とは寒さが全然違います。マフラーとマスクをしてこなかったことを凄く後悔しました。

同じ静岡県なのに、静岡市とは寒さが全然違います。マフラーとマスクをしてこなかったことを凄く後悔しました。

私が「寒い~

」と震えているのに、これから20km以上も走る主人は元気なこと

」と震えているのに、これから20km以上も走る主人は元気なこと

スタート地点に行ったら松原たたみ店さんの目の前だったので、思わず声をかけてしまいました。

「来年は一緒に走りましょう!」

とお誘いしたのですが、複雑な微笑みが返ってきました・・・。

さて、主人のスタートを見送った私は、歩いて遠鉄の最寄の駅まで行き、そこから電車+徒歩でゴールの四ツ池公園陸上競技場まで行かなければなりません。

「ゴールから一番近い駅はどこ?」

と主人に尋ねると

「曳馬だよ。」

と自信たっぷりに断言したので、その言葉を信じて「曳馬」で電車を降りて四ツ池公園陸上競技場を目指しました。

ところが、なんだか去年と景色が違うような気がするのです。それに、去年よりも随分沢山歩いているような・・・。おかしいな、と思い始めた頃、丁度郵便屋さんがバイクを止めて何かされていたので、道を尋ねてみました。そして教わった道をひたすら歩きました。

ようやく遠くに競技場のライトが見えてきました。そして私は確信しました。

「曳馬駅は四ツ池公園陸上競技場の最寄の駅ではない!」と。

主人は純粋に間違えただけなのか、それとも私を歩かせようという作戦なのか。

寒い中予定外に長時間歩いた私はすっかり体が冷え切って疲労困憊してしまいました。

帰り路、温かいお蕎麦を食べ、さがら「子生まれ温泉会館」にも寄りましたが、私のダメージは大きく、21時半には布団に入ってなんとか回復させました。

は~、主人と同じくらいとは言いませんが、もう少し体力がほしい・・・。