2018年05月31日

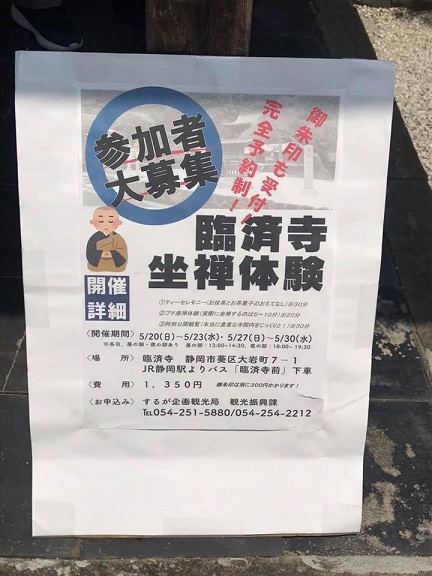

座禅体験会その1(お茶会)

こんにちは。

臨済寺で貴重な体験をした静岡の畳屋の姉さんです。

5/29夜、臨済寺の座禅体験に参加しました。

この体験会のことは以前から薄々知っていたのですが、時間的に参加が難しいので諦めていました。しかし、後輩のSNSの投稿を読んでどうしても行きたくなり、急遽申し込み、会社を早退して参加しました。私、「これがやりたい!」というスイッチが入ると、勝手に体が動いてしまうんです。

感想を一言で言うと、無理してでも参加して本当によかったです

始めに茶会の為に本堂(大方丈)に入りました。

あれ?以前こちらに伺った時には全面に畳が敷いてあったのですが、この日は中央部分が板の間になっていました。まあ、そんなことを考えながら畳を見ているお客さんは多分私だけですね。

そのうち何やらセレモニーのようなことが始まりました。一人のお坊さんが中央に置いてあったものの所で何かをして、ご本尊様に向かって進んで何かして・・・初めて見る光景です。

この後、黒い器に入ったお饅頭がお客様に配られました。

次にお客様の中で一番中央寄りに座っている4人にお茶が運ばれました。お坊さんはこの4人のお客様のことを「〇〇」と表現していましたが、何とおっしゃっていたのか忘れてしまいました。多分茶道でいう「正客」にあたると思います。

この4人のお客様が器を持ち、そこでお坊さんが茶せんで抹茶をシャカシャカ始めました。

よく見ると、手前のお客様は器だけを、向こうのお客様は小さなお盆ごと器を持ち上げています。どちらが正しいのかはよくわかりません。何しろ初めて見るセレモニーなので。

その後、4人のお客様以外のお客様全員に、すでにたててあるお茶が運ばれました。

このような状況でもつい紋縁に目が行ってしまう私・・・。職業病です。

お坊さんが

「先ずお饅頭を2つに割ってお召し上がりください。お茶はお盆ごと持ち上げ、器を支え、お盆ごと傾けてお飲みください。」

と丁寧に教えてくださいました。

日本人の私でも

「アメージング!」

「インタレスティング!」

と言いたくなるようなお茶会でした。

(続く)

2018年05月25日

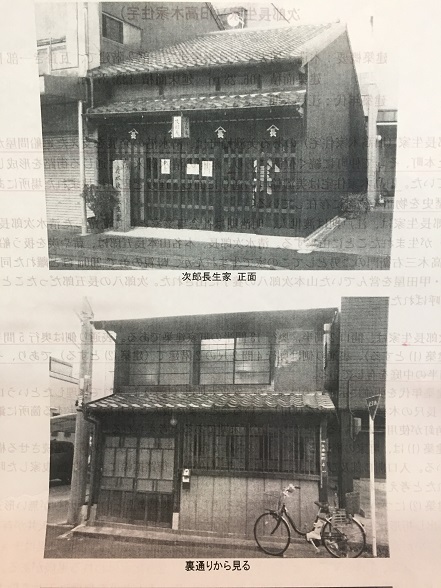

次郎長生家、国登録有形文化財に!

こんにちは。

「登録有形文化財」について調べた静岡の畳屋の姉さんです。

「〇〇文化財」という言葉、よく耳にしますよね。「重要文化財」「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」・・・そして「登録有形文化財」。今からこの中の「重要文化財」と「登録有形文化財」について説明します。

【重要文化財】

建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等、形があるものを「有形文化財」といいます。その中で、文化財保護法に基づき国が指定した文化財を「重要文化財」といいます。

「重要文化財」に指定されると、昔の姿のまま保存することが重要視されるので、たとえ所有者でも釘1本も自由に打てない等、様々な制限があります。

【登録有形文化財】

1996年、文化財保護法の改正により制度化されたもので、所有者が自ら申請することで登録される有形の文化財です。中でも建造物に関しては、築後50年以上経ち、歴史的景観や造形に優れ、再現が容易ではないのが選考基準になっています。

「登録有形文化財」は、保護だけでなくある程度所有者が自由に改変し、活用することができます。

この度「次郎長生家は、後者の「登録有形文化財」に登録されました。

「次郎長生家」には次のような特徴があります。

・建築されたのは江戸末期。

・間口2間半、奥行き13間半の町家建築。

・表通り側は奥行き5間半の平屋、裏通り側は奥行き4間2尺の二階建てで、その間に3間半の中庭がある。

・表と裏をつなぐ「通り土間」がある。

・清水瓦が使用されている。

これらの特徴はそのままに、建物の価値が損なわれないように使える部品や素材はできるかぎり使用し、平成29年に改修工事が行われました。専門家と協議をしながら改修工事を進めたのは「NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会」です。傷んだ次郎長生家を修復し、港と次郎長関連施設をつなげて清水が活性化することを目的に設立された組織です。

5/20に行われた「国登録有形文化財の登録祝賀会」では、次郎長太鼓の皆さんがカッコいいパフォーマンス付きの和太鼓の演奏をしました。

「NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会」理事長 牧田充哉氏と、副理事 高木敦子氏と。↓

今後、次郎長生家の「国登録有形文化財」の登録を足掛かりに、清水の街が活性化することを願います。

2018年05月22日

次郎長生家贈呈式

こんにちは。

次郎長愛がじわじわ来ている静岡の畳屋の姉さんです。

5/20、次郎長生家贈呈式と国登録有形文化財の登録祝賀会が行われました。今日は前半の贈呈式について書きます。

1820(文政3)年に「海道一の大親分」山本丁五郎こと清水の次郎長がここで生まれました。この建物は、清水湊で廻船業を営んでいた庶民が暮らした、清水にとっては貴重な歴史資産です。

(NPO法人地域づくりサポートネット発行「清水湊 次郎長生家」パンフレットより抜粋。)

この次郎長生家の傷みが激しかったことから、「NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会」が中心となり、家屋を残すことを基本に慎重に調査をしながら耐震改修工事をし、昨年7月に完成しました。完成間近に新海畳店が畳を収めました。

次郎長生家は今年3月、国の登録有形文化財に登録されました。

この度、所有者である服部千恵子氏が、生家の将来における存続等を考慮し、静岡市に贈呈することになりました。

(服部氏と田辺市長と、巨大な鍵を受け取った次郎長風の出で立ちの清水区のゆるキャラ「シズラ」。↓)

清水港に豪華客船が寄港する回数が増えています。客船を見に来た方、又は客船に乗って来られた方、是非次郎長生家まで足を延ばしてください!清水港から徒歩約5分、巴川を渡ってすぐの所に生家がありますので。

2018年05月16日

紋縁のミニ畳は難しい!

こんにちは。

長男にやっと合格点をもらえた静岡の畳屋の姉さんです。

先日友人が、和風な感じでハーバリウムを展示したいと新海畳店に来店しました。

彼女は長男が作った龍鬢表に小七宝銀の紋縁が付いたミニ畳を見るなり

「これがいい!ちょっと置かせて!!」

と作品を並べてみました。

そして、あと一つか二つ、このようなミニ畳が欲しいと言うので、私が作ることになりました。ミニ畳ならイベントで作ったことも、作り方を教えたこともありますから。

(私が作ったミニ畳↓)

しかし、紋縁の畳は注意が必要です。縁幅が紋の直径になるようにし、紋が途中で切れないようにしなければなりません。

下の写真で説明すると、青い矢印の所、畳表の目の端が紋縁の端になるようにし、赤い線の巾は皆同じになるようにしなければならないのです。

やってみるとこれが意外と難しい

なんとなくどこかの紋が合わないのです。どうしたら長男が作ったミニ畳のようになるのかな・・・。

なんとなくどこかの紋が合わないのです。どうしたら長男が作ったミニ畳のようになるのかな・・・。そこで長男にHELP

「ねえ、縁幅は紋の直径と同じにするんでしょ?」

「違うよ。畳表の方を一分小さくするんだよ。」

つまりこういうことです。↓

つまりこういうことです。↓紋縁の厚みを考えてのことですね。

「床の大きさもこれじゃあだめだよ。」

そう言うと長男は畳床を包丁で薄~く削ぎ落しました。↓

長男は何度も物差しを当てて寸法を確認し、微調整しました。その繊細さと丁寧さに職人魂を感じて感心しました。

「縁はここから先に折って。」↓

「角はきちんと折って。」↓

なんて美しい仕上がりでしょう!

長男が丁寧に教えてくれたので、忘れないうちに自力で作ってみました。そして合格点をもらいました!

私が作るミニ畳、スキルアップしましたよ~。

2018年05月09日

青空ヨガとパン作り

こんにちは。

盛り沢山な連休を過ごした静岡の畳屋の姉さんです。

5/5、「青空ヨガとパン作り」というイベントに社長と参加しました。場所は静岡市清水区蒲原小金の中尾羽根自然公園です。

ヨガマットを持っていない社長は、ヨガマットの代わりに熱圧着工法で製造した薄畳を持って行きました。下の画像の一番手前に写っているのが社長です。

ヨガの前半が終わったところでパン作りをしました。

小麦粉、ドライイースト、砂糖、水を入れたビニール袋を、空気を入れて膨らませて口を閉じてシャカシャカと振ります。しばらく振っていると、中身がひと塊にまとまってきました。そこにバターを入れてビニールの外から少しこねるように混ぜました。

これは手が汚れなくていいですね。器具も使わないので洗い物が少なくて済みます。防災クッキングにも活かせると思いました。

机の向こうにいらっしゃるのがパンの先生です。

机の上には参加者がこねたパン生地を入れたボウルが置いてありました。

これを日なたに15分ほど放置したら、いい感じにパン生地が発酵しました。

この生地を袋から出して二つに分けて形を整えて鉄鍋に並べました。子供達はソーセージ入りパンです。海外からみえた先生は生地を四つ編みにしました。

この他にもハチクや鶏肉を焼いたり、カレーやキャベツ丸ごとスープ、トマト丸ごとスープ、鶏と野菜の塩コショウのみを鉄鍋で加熱など、結構色々なメニューがありました。

調理中は犬と遊んだり、ヨガの後半をしたり・・・。

そうこうしている間にお料理が完成

塩コショウのみで焼いただけのお料理や、調味料を一切加えずに丸ごと茹でただけのトマトのスープ等は、素材の旨味や甘味が濃厚に感じられました。しかもとても柔らかいのです。パンもこんな風に屋外で作れるなんて!

川のせせらぎを聴きながらヨガで深い呼吸をし、美味しいお料理をいただき、心も体もリフレッシュできました。

主催者の方々に感謝です。

主催者の方々に感謝です。 2018年05月02日

フエルトの切れ端、要りませんか?

こんにちは。

イベントが大好きな静岡の畳屋の姉さんです。

GW、あちらこちらでイベントがありますね。イベントといえば美味しいものと手作り品は欠かせません。どちらも私の好物です

新海畳店としては明日(5/3。雨天の場合は5/4。)静岡市葵区幸町37の神名宮で行われる工務店のイベントで、畳のコースターとストラップ作りを行います。お近くの方は是非お越しください。

新海畳店では、2年程前から熱圧着工法による薄畳を製造しています。厚みは約1cmですがほどよいクッション性があり、フローリングの置き畳として最適です。

この薄畳を製造する際、沢山の分厚いフエルトの端材が発生してしまいます。なんだか捨てるのがもったいないですね。何かに使えないかな~と社内で考えたのですが・・・・

「お客様の家具の下に敷くように渡してきたら?」

「車の中に敷けないかな?」

いずれもこの大量の端材を使いきれるようなアイディアではなく、始めの方は捨ててしまいました。でもやはりもったいないし、事業ゴミなので処分するにもお金がかかります。そこで、手芸好きなお友達に声をかけてみました。すると早速新海畳店にフエルトを取りに来てくれて、しかも試作品をすぐに作ってくれました。

試作品の製作中、ふらっと立ち寄った友達も巻き込んで、にわか工作教室が始まりました。

材料はフエルトの端材とハギレと両面テープです。

こんなに分厚いフエルト、うまく切れるのかな?と思いましたが、普通のハサミで切れました。

フエルトで長方形のパーツを4つ作ります。4つのうち一つは大きめに切ります。それがミニチュアの椅子の背もたれの部分になります。そしてそれぞれを両面テープを使って布でくるんでいき、最後にパーツを貼り合わせると、可愛い椅子の出来上がり!

私も作ってみましたよ。私の場合、せっかくなので畳の座布団も試作して・・・

こうなりました

↓

↓現在、新海畳店の展示場の一角にこのように置いてあります。↓

これは続きでソファーやテーブル、ベッドなども作ってみたくなりますね。

「私も何か作りたい!」と思った方、ご一報ください。フエルトの端材はまだまだありますので。

2018年05月01日

熊野(ゆや)の長藤まつり

こんにちは。

温泉と畳の広間で元気になった静岡の畳屋の姉さんです。

3月の後半、マラソン大会の練習を始めた頃からずっと膝と腰が痛い私。

昨日は腰の痛みが背中→肩→首→頭の痛みに発展し、ついには胃がムカムカするまでになってしまいました。でもせっかくの休日でお天気もいいのに家で寝込んでしまうのはもったいない!そこで、こんな状態でも行ける所は?と考えて、まず「さがら子生まれ温泉会館」に出かけました。

昨日は腰の痛みが背中→肩→首→頭の痛みに発展し、ついには胃がムカムカするまでになってしまいました。でもせっかくの休日でお天気もいいのに家で寝込んでしまうのはもったいない!そこで、こんな状態でも行ける所は?と考えて、まず「さがら子生まれ温泉会館」に出かけました。ここは源泉かけながしの温泉で、加水していません。鉄分が多く、少しヌルヌルするお湯です。熱めのお風呂とぬるめのお風呂、露天風呂とサウナと変わり風呂(昨日はよもぎ湯でした。)があります。

私はそれらのお風呂を一通り回り、腰や肩をほぐしていきました。温泉を出る頃には食欲も出てきたので、茶うどんと天ぷらのセットと「ねばねばサラダ」をいただきました。

そして畳の広間でちょっとゴロゴロと。は~!畳、最高

これでかなり回復できました。

これでかなり回復できました。そこでもう少し足を延ばして「熊野(ゆや)の長藤まつり」へ。河川敷の特設駐車場に車を置いて行興寺まで歩きました。途中、土手にこのような解説がありました。↓

行興寺に着くと・・・あれ?まだ藤の花が咲いていない?

と思ったら、すでにほとんどお花が咲き終わって小さなお豆になっていました。

今年は暖かくて花が早く咲いてしまったようです。それでも遅めに開花した房も少しあったので、咲いている花をみつけて写真を撮りました。

今年は暖かくて花が早く咲いてしまったようです。それでも遅めに開花した房も少しあったので、咲いている花をみつけて写真を撮りました。藤の木は何本かあり、「国の天然記念物」と書いてあるものと「県の天然記念物」と書いてあるものがありました。どの木も根元が太く、樹齢800年のものもありました。

ところで「熊野(ゆや)の長藤」の由来となった「熊野御前」って誰でしょう?

教養豊かで美しく親孝行だった熊野御前。私もそうありたいです。