2017年05月11日

「相伴(しょうばん)」って何?

こんにちは。

茶室について勉強した静岡の畳屋の姉さんです。

「茶の湯」展の茶室を観て、長男から「相伴畳(しょうばんたたみ)」という言葉が出てきてから、少し勉強してみました。

そもそも「相伴」ってどういう意味でしょう?よく「お相伴にあずかる」という言い方をしますね。

私が具体的にお相伴にあずかったことを思い出してみました。

【その1】

お友達の家にお邪魔したら、

「○○さんからのいただきものがあるから一緒に食べましょう。」

と言われてご馳走になった。

【その2】

街で偶然友達に会い、

「今から懇親会だけど一緒に来ない?」

と誘われて、懇親会に参加したら予想外にご馳走になってしまった。

「相伴」という単語で調べてみると以下のような意味が書かれていました。

・連れだって歩くこと。また、その人。

・正客の連れとして同席し、もてなしを受けること。または人の相手をつとめて一緒に飲み食いをすること。また、その人。

・他とのつり合いや行きがかりで利益を受けること。また、他の人の行動に付き合うこと。

・主となる人に従って同じ行動や経験をすること。

ということは、「相伴畳」または「相伴席」というのは、主なお客様やもてなす人が座る所ではなさそうですね。

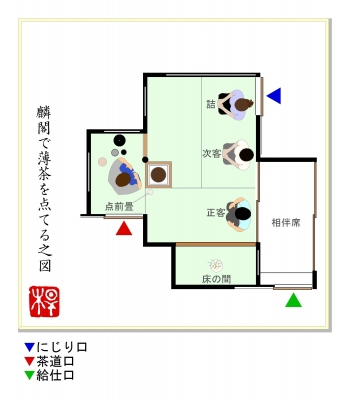

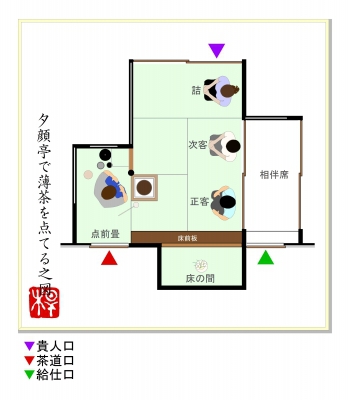

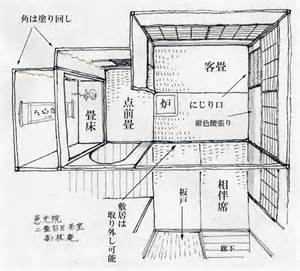

「相伴畳」(相伴席)が付いている茶室の例を調べてみました。

三畳でも色々な間取りの茶室がありますね。

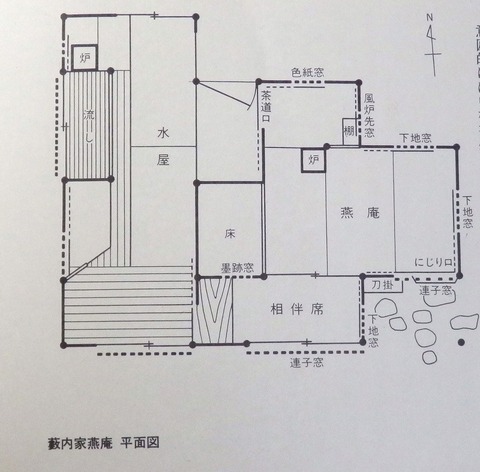

「相伴畳」が付いている茶室で有名なものに、建設時は千利休の弟子である古田織部の屋敷内にあったという「燕庵(えんあん)または(えんなん)」という茶室があります。三畳台目(さんじょうだいめ)の客座を挟んで点前座(てまえざ)と一畳の「相伴席」を配しています。(「台目」というのは一畳と半畳の中間くらいの長さの畳のことです。)

千利休の頃の茶室よりも窓が増えて明るくなったことと、相伴畳の存在によって広くなったことが特徴のようです。

燕庵の間取りを観ると、これが「茶の湯」展の茶室に一番似ていますね。水屋と流しの部分を省くとほぼ同じです。

茶室について調べていくうちに、茶会にお呼ばれした時にはどこに座るべきか、畳屋として茶室の畳を頼まれた時には炉をどこに切るべきかなど、気になることが次々に出てきました。それらについては次回のブログで書こうと思います。